「古物商許可」 警察署への申請書提出 チェックポイント徹底解説

「古物商許可申請」は、提出先が「管轄の警察署 生活安全課 防犯係」です。

申請書の提出先が警察ということもあり、「何を聞かれるのだろう?」、「ちゃんと受理してもらえるだろうか?」といった不安を抱えている人もいるのではないでしょうか?

「古物商許可申請」において、警察署での申請書提出や対応について触れてみたいと思います。これから、警察署に申請書を提出しようとしている人は参考にしてもらえるのではないでしょうか。

目次

申請書・添付書類を整理しましょう

古物商許可申請書と添付書類一式が揃ったら、記載ミス等がないかをしっかり確認しましょう。

古物商許可申請においては、申請書の提出時に、必要書類が全てそろっていないと受理してもらえません。何度も警察署へ足を運ばなければならない場合もあります。申請書一式の確認は慎重に行いましょう。

申請書提出の予約を入れる

事前に、管轄警察署の「生活安全課 防犯係」に電話連絡を入れ、提出日時の予約が必要となります。

「古物商許可の書類一式がそろったので、申請にうかがいたい」と伝えます。併せて、「個人の新規申請」、「法人の新規申請」など、申請の内容についても伝えるとよいでしょう。

管轄の警察署にもよりますが、希望の日時を指定できないことや、日程調整ができないため日時を先送りにされることもあります。数日の候補日を設けて予約の連絡を入れるとよいでしょう。

提出の予約が不要の警察署もあります。予約の必要がない場合でも、事前に連絡を入れ、申請書の提出に向かう旨を伝えておくことをおすすめします。

申請書の提出は、内容の確認、申請手数料の納付と、スムーズに進んでも30分程度はかかります。都道府県公安委員会によって受付時間が異なりますが、あまり遅い時間に到着すると、翌日(別日)に変更されることもありますので、注意が必要です。

申請書提出時の持ち物

申請書の提出は、一度で確実に受理してもらえるのが理想です。そのためにも、忘れ物のない状態で警察署に向かいましょう。

申請書提出時の持ち物は次のとおりです。

1.申請書類一式(正本・副本)

2.申請手数料 19,000円

3.身分証

4.印鑑

5.委任状

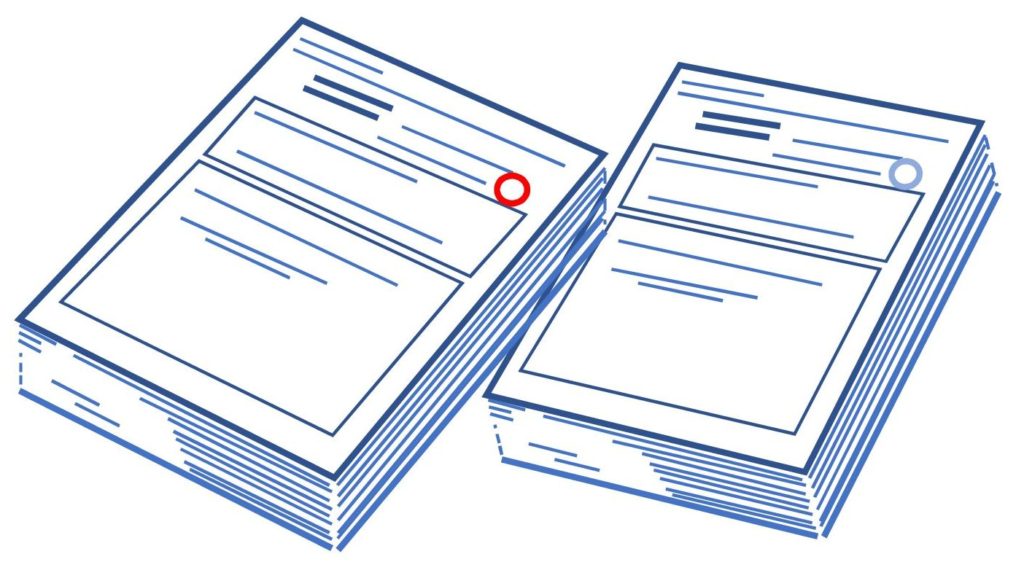

【申請書類一式】

申請書は、正本(原本)・副本(コピー)の計2部を提出します。

申請書は、提出してしまうと手元に残りません。事前に控えとして提出分に加えて、もう1部コピーしておくことをおすすめします。

【申請手数料】

都道府県公安委員会ごとに違いがあります。管轄の公安委員会の納付手段に従いましょう。

東京都では、申請書受理後に会計窓口で現金払いとなりますが、他県では、事前に「県の証紙」の購入が必要なこともあります。

都道府県公安委員会によっては、納付の際に「申請手数料納付書」といった書類の提出を求められることもあります。提出の予約を入れる際に、「申請手数料の納付方法」や「県の証紙の販売場所」についても確認しましょう。

【身分証】

申請書を提出する人の「本人確認書類」です。免許証、保険証などを持参しましょう。

法人申請の場合には、従業員であることが分かる社員証、従業者証なども必要となります。

【印鑑】

印鑑は、申請書に捺印した印鑑を持参しましょう。法人申請の場合は、「法人代表者印」となります。

申請書に記載ミスがあった場合や、古物担当者から訂正・補正を求められた際に、訂正印が必要になることがあります。訂正印を押せないと、その場での修正ができず、出直さなければならないこともありますので、忘れず持参しましょう。

【委任状】

申請者以外の人が提出に行く場合に必要となります。

法人申請で代表取締役以外の担当者が申請に行く場合や、代理人が申請に行く場合に、申請者からの委任状が必要となります。

委任状の内容は、「古物商許可申請書の提出権限」だけでなく、「許可申請手続きに関する一切の権限」を委任しましょう。訂正・補正等があった場合に対応できます。

許可証の交付についても、「許可証の受領に関する権限」を委任しておくことで、交付の際の委任状を省略することも可能です。

内容例:

「上記の者を代理人とし、古物商許可申請手続き及び許可証の受領に関する一切の権限を委任します。」

管轄警察署への交通手段

警察署によっては、一般来庁者用の駐車場が設けられていることもありますが、駐車台数には限りがあります。管轄の警察署へは、出来る限り公共の交通機関を利用しましょう。

駅から警察署までの距離が離れている場合には、予想以上に時間が掛かることもあります。事前にしっかりと「行き方」を調べ、時間に余裕を持って向かいましょう。

事前準備の想定問答

古物商許可申請書は、管轄警察署の「生活安全課 防犯係」古物担当者に直接提出します。古物担当者が、直接に書類確認をするため、適宜質問されることもあります。

行政書士が依頼を受けて提出代行した際に、警察署で受けた質問の一部を紹介します。

Q1. 取り扱う古物は、どこから仕入れますか?

Q2. 来店はありますか?

Q3. 過去に古物商の経験はありますか?

Q4. 管理者の方は、他の営業所と兼任してないですか?

Q5. 車(バイク)はどうやって仕入れますか?

Q6. 車の保管場所(駐車スペース)は、古物営業専用で使用できますか?

Q7. 事務所は、個別に区画されてますか?カギは掛かりますか?

Q8. 管理者の方は、古物を適正に扱えますか?

Q9. 管理者の方は、車の知識はありますか?

Q10. 賃貸借契約は更新しますか?

Q11. 管理者の方は、営業所まで通勤できますか?

Q12. 日本語は堪能ですか?(※外国人の場合)

Q13. 古物の販売はどうやって行いますか?

Q14. 在庫はどこに置きますか?

担当者によって質問の内容も様々ですが、申請内容に対し、しっかりと理解・把握していれば、スムーズに回答することもできます。

担当者からの質問に対し、十分な回答が出来なかったり、場合によっては、全く答えられないようなこともあるかと思われます。「分からない点」については、正直に「分からない」と答え、「嘘」や「適当にごまかす」ことだけは避けましょう。

申請書の提出には、これからはじめる古物事業について、しっかりと把握している人が行くことをおすすめします。

警察署に着いたら

予約日時に警察署に到着したら「受付」に向かい、「古物の申請で来ました」と伝えます。「受付」がない警察署の場合は、近くの署員に声を掛けましょう。生活安全課の申請窓口を案内してもらえます。

自信をもって臨みましょう

申請窓口に到着すると、申請書の提出です。

申請書を手渡すと、内容の確認となります。申請書の記載内容に不備があった際には、訂正等を求められることもあります。できる限り、事前に準備しておくべきですが、現場での即時対応が必要となることもあります。申請には、自信をもって、落ち着いて臨みましょう。

申請書受理後は申請手数料の納付

申請書が受理されると、申請手数料19,000円を納付します。

納付の方法については、担当者が教えてくれます。納付後の「領収書」、「受領書」といった書類は持ち帰り、しっかりと保管します。

管轄の警察署によっては、申請書の控えに「受領印」を押してもらえます。必要な場合は、担当者に伺ってみるのもよいでしょう。

受理後の40日間

古物商許可申請書が受理されると、「その翌日から起算して、土日を除く40日間」が警察の審査期間です。

古物商許可申請では、「標準処理期間」が40日と定められています。

(標準処理期間:申請が行政庁(警察署)の事務所に到達してから処分(許可)をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことをいいます)。

審査期間中に、営業所の確認のためや、ポスト、表札の設置が可能かを確認するため、営業所を見に来ることもあります。指摘を受けた事項については、スムーズに対応します。

法人申請において、「確認書」を提出している場合は、審査期間中に「事業目的の変更」手続きを行いましょう。手続き完了後は、忘れずに必要書類を提出します。

古物商許可証の交付

無事に警察での審査が終了し、許可証の交付準備が整うと、警察署「生活安全課 防犯係」古物担当者から電話連絡があります。

「〇月〇日付で申請があった、○○○さんの古物商許可が下りました」

「許可証を交付するので、来署してください」といった内容を伝えられます。

日程を調整し、管轄警察署の「生活安全課 防犯係」に向かいましょう。「古物商許可証」が交付されます。

交付の際には、以下のものを持参しましょう。

1.法人代表者印

2.印鑑

3.身分証

4.筆記用具

5.委任状

【法人代表者印】

申請法人の代表者が交付に行く際に必要となります。

【印鑑】

「古物商許可証」の受領を証するため、受領書に署名します。許可証を受け取りに行く人の印鑑(認印)を持参しましょう。

【身分証】

本人確認のための書類として、免許証、保険証などが必要です。

【筆記用具】

許可証の交付の際は、古物営業について説明があり、「古物営業ガイドブック」といった冊子をもらえます。許可取得後の講習日程などについても説明があります。必要に応じてしっかりとメモを取りましょう。

【委任状】

申請者、または、申請書を提出した以外の人が交付に行く場合、申請者からの委任状が必要です。「許可証の受領に関する権限」を委任しましょう。

古物商許可を取得した時点から、「古物商」です。

法令順守で事業に取り組みましょう。

まとめ

- 提出前の書類チェックは入念に

書類不備は受理されず再訪が必要になります。申請書・添付書類を必ず全て確認。 - 提出は事前予約が基本

警察署の「生活安全課 防犯係」に電話連絡を入れ、日時を予約してから訪問しましょう。 - 必要な持ち物を忘れずに

申請書(正本1式)、申請手数料19,000円、身分証、印鑑、委任状(代理人の場合)は必携。 - 審査期間は40日程度

申請受理の翌日から「土日除く40日」が標準処理期間。営業所の確認訪問が入る場合もあります。 - 許可証交付で正式に「古物商」へ

交付時には警察署で説明を受け、許可証を受領した時点から営業可能となります。法令遵守を徹底しましょう。

アクセス行政書士法人では、古物商許可に関するご相談を承っております。

新規取得申請から変更届・書換申請まで、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

初回相談無料・全国対応いたします。