【2025年】最新 古物商許可 完全マニュアル

この記事は、はじめて「古物」について調べた人や、これから「古物商許可申請」を自分でやろうと考えている人に向けて書いています。

古物商許可申請といっても、古物商許可が必要かどうか、古物商許可を申請するにあたり何から着手していいのか、分からない人も多いのではないでしょうか?

古物商許可申請の「いろは」を徹底解説します。

「5つのSTEP」と題して、説明をしていきます。

「STEP3」以降では、自分でも手続きが出来るよう、「ノウハウ」を公開しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。

古物商許可申請 5つのSTEP

目次

STEP 1 事前に確認すること

古物商許可が必要なのか確認しましょう。

「一度使用された物品」、新品でも「使用のために取引された物品」、又はこれらのものに「幾分の手入れをした物品」を「古物」といいます。

古物の売買、交換、レンタルを業として行うことを「古物営業」といい、古物営業を行う場合には、古物商許可(古物商許可証)が必要となります。

ご自身がなされている、または、これからなさろうとしていることが、古物商の許可や届出が必要か否かチェックしてみてください。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

古物商許可証が必要な取引は?

以下の項目に該当する取引を行う場合には、古物商許可が必要となります。

- 古物を買い取って売る。

- 古物を買い取って修理等して売る。

- 古物を買い取って使える部品等を売る。

- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

- 古物を別の物と交換する。

- 古物を買い取ってレンタルする。

- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。

- これらをネット上で行う。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

古物商許可証が不要な取引は?

以下の取引を行う場合は、古物商許可が不要です。

- 自分の物を売る。

※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。 - 新品を買って売る。

- 自分の物をオークションサイトに出品する。

- 無償でもらった物を売る。

- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。

- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。

- 自分が海外で買ってきたものを売る。

※他の輸入業者が輸入したものを国内で仕入れて売る場合は許可が必要です。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

個人、法人のどちらで申請するか確認しましょう

個人と法人は、法律上の人格が異なるので、誰の名義で古物営業を行うかによって申請者を判断することになります。

法人の役員の一人が個人名義の古物商許可証を持っているからといって、その役員の免許で法人が古物営業を行うことは出来ません(無許可営業 古物営業法第3条)。法人として古物営業を行う場合は、法人名義で古物商許可を取得する必要があります。

欠格事由に該当していなことを確認しましょう

次の項目に1つでも該当する人がいる場合、許可を受けられません(欠格要件)。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.犯罪者

- 罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、禁錮以上の刑に処せられた者

- 執行猶予期間中の者も含む。

- 刑の執行が終了してから5年が経過しない者

- 刑の執行を受けなくなった

- 恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者

- 恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者

- 刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者

- 罰金刑に処せられた者

- 古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過しない者

- 刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、5年を経過していない者

執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため、満了の翌日から許可申請ができます。

3.集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4.暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者

すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。

5.住居の定まらない者

6.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

7.古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者

8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

9.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者

欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

10.法人役員に、1から8までに該当する者がある者

11.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 (※管理者のみ)

婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

古物営業法違反に対する罰則規定と行政処分

古物営業法には、古物商に対する各種義務が定められ、法令違反行為を行った場合、罰則が科されたり、行政処分を受けることとなります。

情状により、許可の取消しを受ける場合もあり、許可の取消しを受けた場合には、取消の日から5年間は古物商許可を再度取得することができないなど、厳しい処分もあります。

古物営業法に規定される義務や違反行為については、しっかりと把握しておきましょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

スケジュールを確認しましょう。

古物商の許可申請は、申請書と添付書類一式をすべてそろえてから申請が可能となります。申請書を提出してから、土日祝日を除く40日の処理期間がありますので、申請準備が長引くと3か月以上かかることもあります。営業開始日の遅くとも2か月以上前から添付書類の収集や申請書作成の準備を始める必要があります。

スケジュールがタイトな場合は、古物商許可申請専門の行政書士事務所に依頼することも検討してみるとよいでしょう。

| 《ワンポイント!》 この後のSTEP3の必要書類で、時間がかかるものから優先的に集めるとスムーズです。 |

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

取り扱う古物の品目(13品目)を決めましょう。

「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

取り扱う予定のある品目を選びましょう。選び方は最初に、一番メインで扱う品目を1つ選びます。例えば、携帯ショップの場合は、「機械工具類」になります。

次に、メイン以外で扱う予定の品目を選びます。メイン以外の古物の品目は、いくつ選んでも構いません。13品目すべてを選ぶことも可能です。手数料についても、品目をたくさん選んでも変わりません。

| 《ワンポイント!》 古物商許可は13種類ある訳ではなくあくまでも1つです。 何を扱うかを予め警察署に登録しておくために選ぶ必要があります。許可取得後に、選んだ品目のなかで盗難事件があった場合に、警察署に情報提供(品触れ)などの捜査協力が必要となります。 |

古物の13品目

1.美術品類

あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの

(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

2.衣類

繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの

(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

3.時計・宝飾品類

そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

4.自動車

自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品

(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

5.自動二輪車及び原動機付自転車

自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品

(例)タイヤ、サイドミラー等

6.自転車類

自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品

(例)空気入れ、かご、カバー等

7.写真機類

プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等

(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

8.事務機器類

主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具

(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

9.機械工具類

電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの

(例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

10.道具類

上記及び下記に掲げる物品以外のもの

(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

11.皮革・ゴム製品類

主として、皮革又はゴムから作られている物品

(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

12.書籍

13.金券類

(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券

古物に該当しないもの

- 投機目的のインゴット(地金、金塊、銀、プラチナ)

※アクセサリーや観賞用に加工しているものを除く - 化粧品や薬品、サプリメント

- お酒

- 物品の本来の性質、用途が変化したもの

例:洋服をリメイクしてバッグにしたもの - 物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用できないもの

例:原材料になるもの、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類等 - 再利用せずに捨てるもの、廃品

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

申請する警察署を確認しましょう

古物商許可申請では、営業所(古物営業を行う拠点)の所在地を管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」が申請窓口になります。

同一都道府県に2以上の営業所を設ける場合は、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署を選ぶことができます。許可申請を行った警察署が許可取得後、変更手続き等の窓口になる警察署「経由警察署」となりますので、本社や本店の近くの営業所を管轄する警察署を経由警察署にすると、後々何かと便利です。

古物商許可は営業所が所在する各都道府県単位で取得する決まりになっていて、別の都道府県にあらたに営業所を設ける場合、各都道府県ごとに同様の許可申請が必要になります。

| 《ワンポイント!》 2018年4月の法改正により、都道府県ごとの許可制度は2020年4月に廃止されます。 2020年4月以降は、全国統一の古物商許可となり、1回の許可申請で済みます。 2020年4月までは、各都道府県ごとに許可申請が必要です。 |

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

営業所とは

古物の売買、交換、レンタルを行う拠点となる場所が営業所となります。営業所には、古物営業の責任者に該当する「管理者」を常駐させること、古物台帳の備え付け、古物商プレートの掲示が必要です。

営業所に該当するか判断に迷う時は管轄の警察署に相談しましょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

営業所に当たる場所

- 古物の買取り、仕入れ、販売、交換、レンタル等を行う拠点となる場所

- インターネット事業の場合、古物取引の事務作業を行う拠点となる場所

例えば、多店舗展開しているアパレルショップで、本社のみで仕入れを行い、店舗では仕入れを行わずに販売だけを行う場合(直営店に限る)でも、すべての店舗で古物商許可が必要となります。

営業所に当たらない場所

- 単に保管するだけの倉庫

- 駐車場

- 古物の買取、販売、仕入れ、レンタル等の古物営業を行わない場所

- 本店登記をしているだけのバーチャルオフィスなど、実体が無い場所

営業所として使用できる場所か確認しましょう。

古物商の許可申請では、欠格事由の審査とともに、申請者が営業所を使用できる権限があるかを審査されるケースが多いため、申請する前に、申請予定の営業所で古物商を営んでも大丈夫かの確認をとることをお勧めします。

確認する方法としては、営業所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書の内容を確認しましょう。

賃借人名義が、申請者と異なる場合や、使用用途が居住専用になっている建物の場合は、賃貸人や管理会社からの承諾(使用承諾書)が必要となります。承諾が得られない場合には、使用できる権限がある他の営業所(物件)を探す必要があります。自宅の居住マンションで申請する場合は、この点でつまづくケースが多く見られます。

STEP2 警察署に事前相談をする

STEP1で、古物商許可が必要なことが確認できたら、管轄の警察署「生活安全課防犯係 古物商担当者」に「新規で古物商の許可申請をしたいので必要書類を教えて下さい。」と、事前に相談をしましょう。相談の際には、自分の名前を伝え、担当者の名前を聞いておきましょう。

警察署に事前相談をする3つのメリット

- 担当者からの印象が良くなる

担当者の中には、いきなり申請書を提出されることを嫌がる人もいます。事前相談することで、申請時に「先週相談に来た○○さんですね。」と和やかに進むケースがあります。

- 担当者がどんな人なのか分かる

相手を知ることで、申請の際の心の準備がし易くなります。

- 申請のやり直しを防げる

都道府県や各警察署によっては、提出を求められる添付書類や申請書の部数が若干異なる“ローカルルール”あります。書類が不足していると、何度も警察署に足を運ぶことになってしまいます。事前に必要な書類を確認することで、1回の申請で受理してもらえる確率がグッと上がります。

| 《ワンポイント!》 事前相談の際は、必ず古物商の担当者とやり取りしましょう。 担当者不在でも別の方が大まかには答えてくれますが、完璧に古物商許可を把握しているわけではないため、担当者不在の場合は、確実な回答を得るために、担当者のいるときに改めて相談することをお勧めします。 |

STEP3 必要書類を集める

いよいよ書類の準備をスタートしていきましょう。

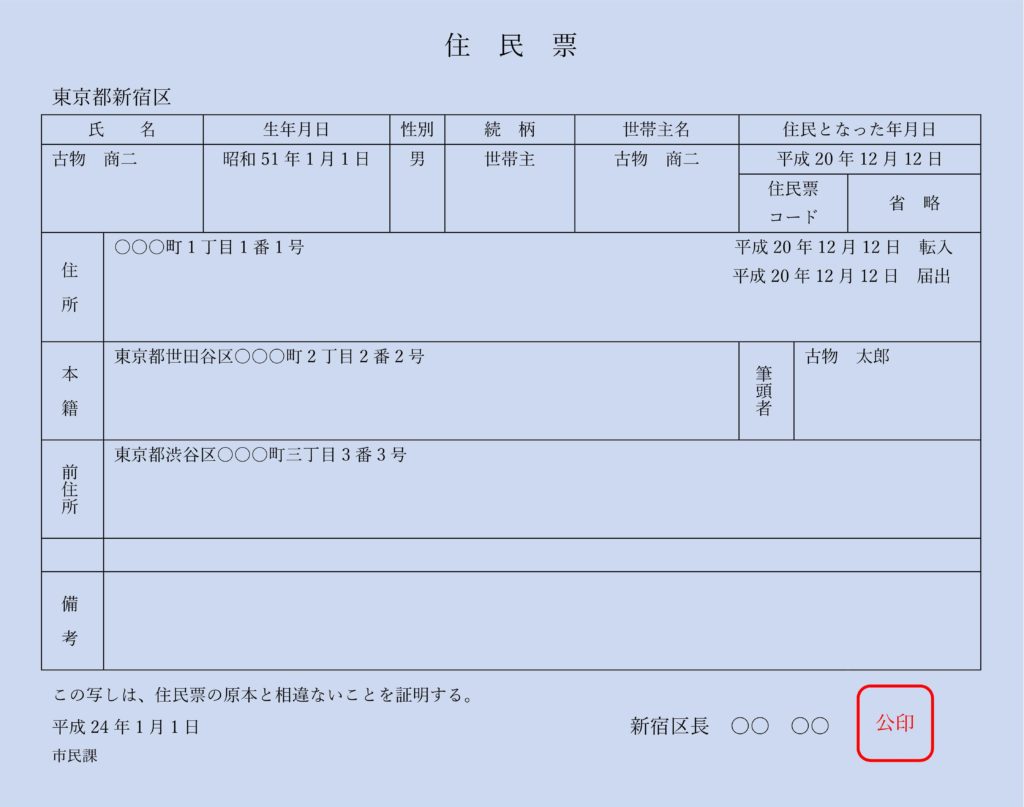

警察署の事前相談が終わったら早速申請書から記入したいところですが、その前に必要な添付書類を集めておくとスムーズです。申請書の記入は、住民票の写しの内容をそのまま転記する必要があるため、先に住民票を取得後、他の添付書類を集めることで、記入ミスを防ぐことができるメリットがあります。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

添付書類一覧

| 申請者 | 管理者 |

| 住民票(本籍地記載) | 住民票(本籍地記載)※ |

| 身分証明書 | 身分証明書※ |

| 略歴書 | 略歴書※ |

| 誓約書 | 誓約書 |

(法人の場合、上記4点セットは、役員全員分必要です。)

※申請者、法人役員と管理者が同一人物の場合、提出を省略できます。

法人の場合は以下の書類も必要です。

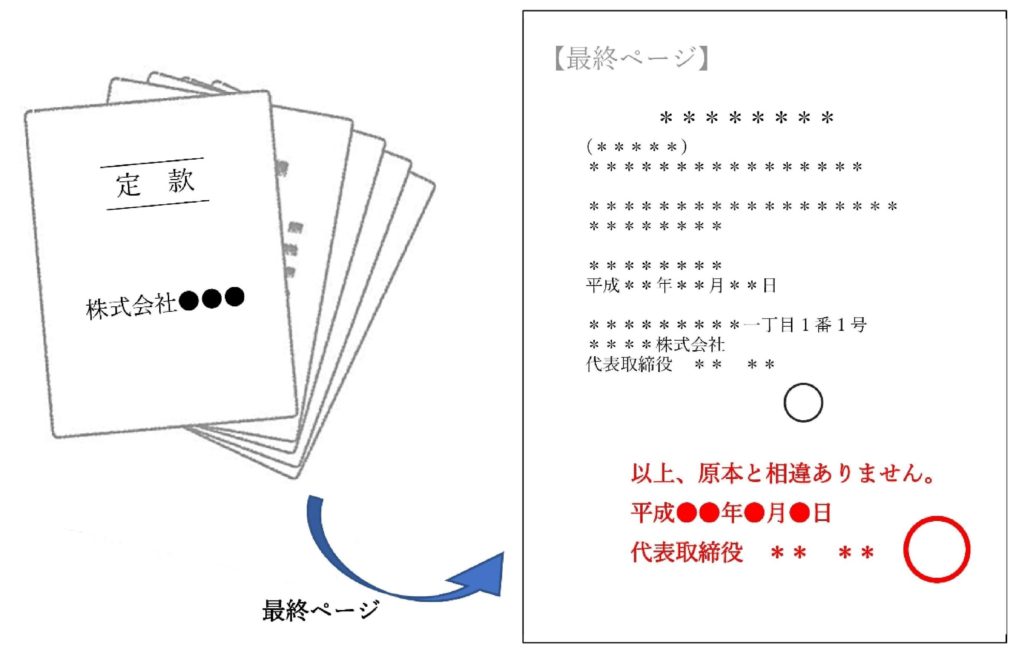

- 定款(奥書きしたもの)

- 履歴事項全部証明書の写し

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

該当する場合のみ提出

- 確認書

定款の事業目的から「古物を売買する」ことが読み取れない場合は、速やかに事業目的に「古物を売買する」ことが読み取れる文言を追加することを決定した旨の「確認書」を提出します。

会社法の規定により、古物営業を開始するまでに「古物商」や「古物営業法に基づく古物商」などの文言を追加することを決定し、法務局で事業目的の変更登記手続きを行う必要があります。

その他、STEP2で警察署に提出を求められた書類

- URL疎明資料

(whois情報の画面、プロバイダや運営会社からのURLユーザー証明書)

それでは、早速添付書類から集めましょう。

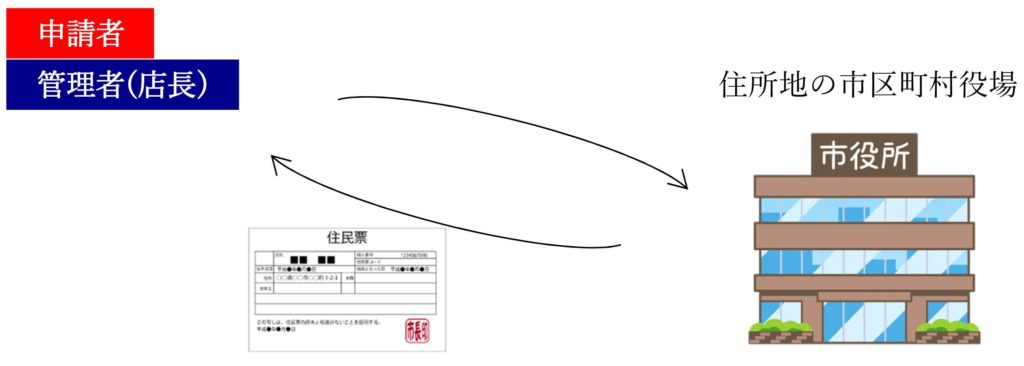

①住民票を取得します。

住所地の市区町村役場で取得します。必ず「本籍地(外国人の方は国籍等)」記載の住民票を取得してください。

※マイナンバーは不要です。マイナンバー付の住民票は使用できませんので、ご注意下さい。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

②身分証明書を取得します。

※免許証や保険証のことではありません。

(成年被後見人、準禁治産者及び破産者でないことの証明です。)

本籍地の市区町村役場で取得します。

住所と本籍地が同じ場合は住民票を取る際に一緒に取得しましょう。本籍地が遠方の場合は郵送での請求も可能です。詳しくは本籍地の市区町村の住民課にお問合せください。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

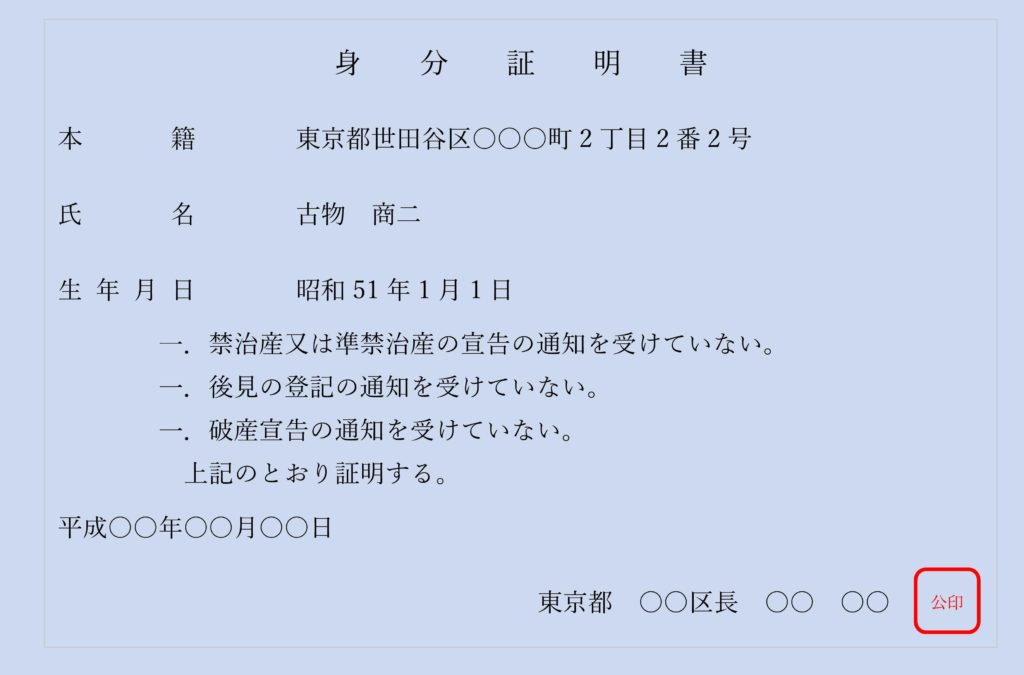

③略歴書を作成します。

略歴書の様式は、都道府県によって異なりますので、各都道府県の公安委員会から様式をダウンロードしましょう。

現在(申請時)から少なくても5年以上さかのぼった時期から記載する必要があります。つまり、5年前に勤めていた会社の入社からさかのぼって記載することになります。空白期間がある略歴書は受理されませんので、5年以内に無職の期間がある場合は、具体的にどのような活動をしていたか分かるように記載しましょう。

例:就職活動期間のため、病気の療養期間のため、○○専門学校○○コースに通学のため、親の介護のため など

令和2年12月28日より、略歴書への押印は廃止となりました。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

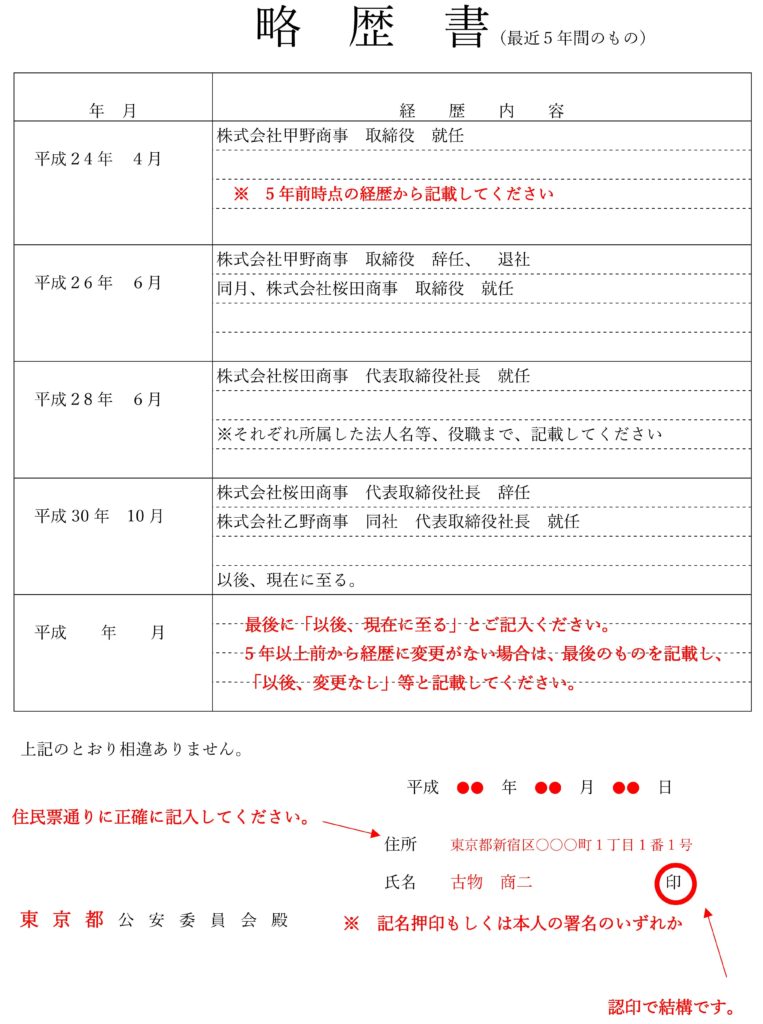

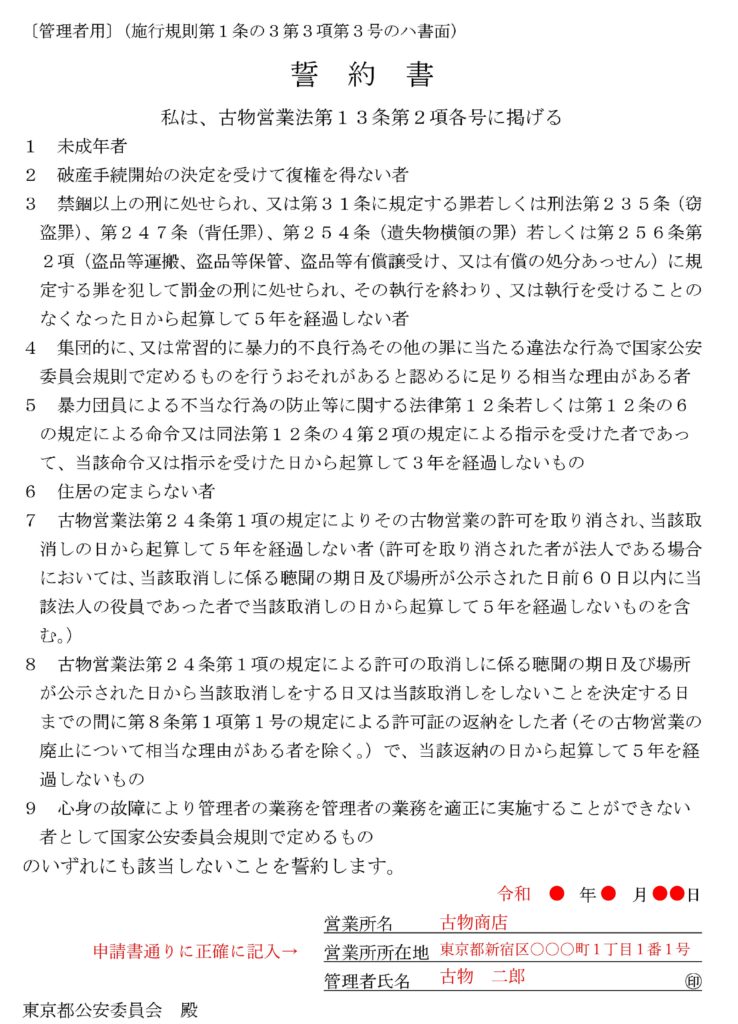

④誓約書を読んで欠格事由に該当しないことを誓約します。

※画像は、東京都の管理者用を使用しています。

令和2年12月28日より、誓約書への押印は不要となりました。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

誓約項目のいずれか1つでも該当していると、古物商許可が申請できません。内容をよく確認し、該当が無ければ、記名押印します。

様式は、都道府県によって異なりますので、各都道府県の公安委員会から様式をダウンロードしましょう。また、個人用、法人役員用、管理者用がありますので、間違え無いように気を付けて下さい。

なお、東京都では、申請者が管理者を兼任する場合、管理者用の誓約書だけで足ります。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

⑤法人の申請の場合は次の書類も用意します。

- 履歴事項全部証明書(法人登記簿)

お近くの法務局出張所で取得できます。なお、「現在事項証明書」では受理されませんので、必ず「履歴事項全部証明書」を取得しましょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

- 定款のコピー

定款の末尾に赤字で奥書き(原本証明)をします。

「以上、原本と相違ありません

平成○年○月○日

代表取締役 【代表者氏名】 代表者印」

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

法人の事業目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。

【例】「古物の買取り、販売」、「古物営業法に基づく古物商」、「古物営業」

法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文言がない場合、定款の変更が必要となります。申請書提出後の審査期間中に、法人目的の追加手続きを行うといった流れを取ることができます。

⑥警察から求められたら提出する書類

- URL疎明資料

ここまで来たら、許可申請の8割は終わったといっても良いでしょう!

あともう少しです!

| 《ワンポイント!》 添付書類は、まず住民票から取得しましょう。 身分証明書を取得するときに、住民票に記載の住所と本籍地を記載する必要があります。また、申請書への記載についても、住民票通りに転記する必要があるため住民票を先に取得するとスムーズです。 |

STEP4 申請書を作成する

いよいよ申請書を作成します。

申請用紙を準備しよう

添付書類がそろったら、申請書の作成です。古物商許可申請書は、管轄の警察署でもらうことができます。都道府県公安委員会のホームページからダウンロードすることもできます。

ご自身で申請される場合は、管轄の警察署にもらいに行くことをおすすめします。事前にアポイントを取ることで、生活安全課防犯係の古物担当者に直接お会いすることもでき、注意点などを伺うことができます。

準備する様式は、次の3枚です。

- 別記様式第1号その1(ア)(第1条関係) :古物商許可申請書

- 別記様式第1号その2(第1条関係) :営業所情報

- 別記様式第1号その3(第1条関係) :URLの届出

法人申請の場合は、さらに1枚

- 別記様式第1号その1(イ)(第1条関係) :法人役員

※ 別記様式第1号その1(イ) は、役員が数名の場合は、様式1枚につき3名までの記載となるので、複数枚必要となります。

記入ミス等があった場合を考え、様式が1枚しか準備できていない場合には、入手した申請書類をコピーしておくとよいでしょう。

それでは、記載例にしたがって申請書の作成をすすめてみましょう。

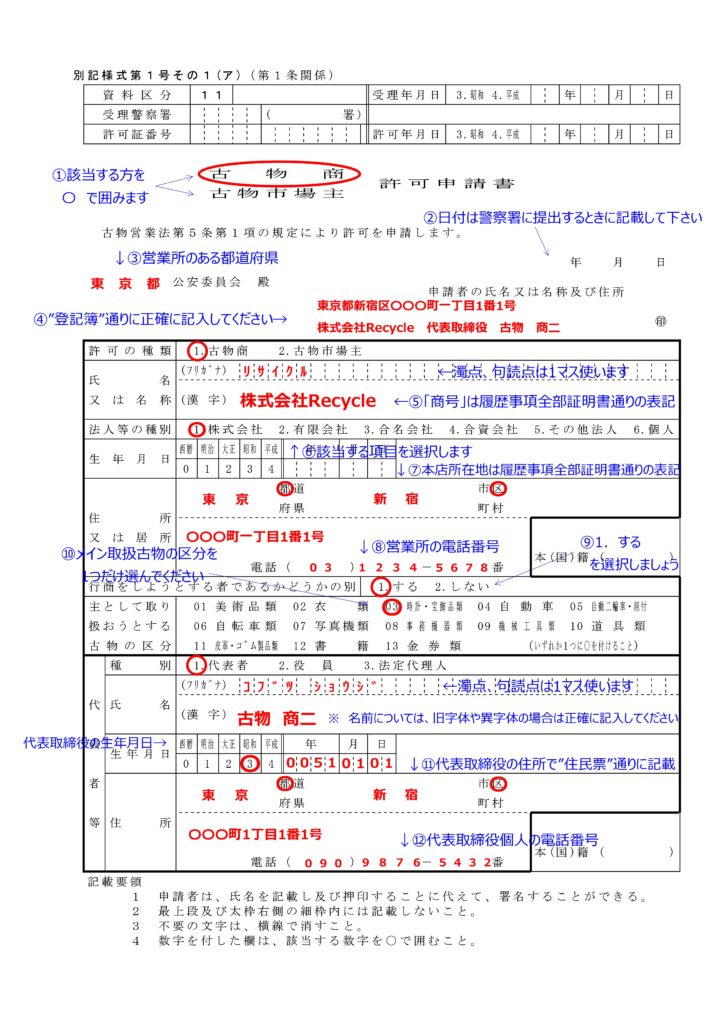

申請書1枚目 別紙様式第1号その1(ア)

「別紙様式第1号その1(ア)」の記載です。

申請書1枚目の様式です。「あたまがみ」や「かがみ」などといった呼び方もされます。

【個人申請の場合】

個人で古物商許可申請を行う場合について、申請書1枚目の記載内容をみてみましょう。

【注意点】

➀“古物商”もしくは“古物市場主”の該当する方を〇(マル)で囲みます

②日付は、申請書提出時に受理してもらえることが確実になったタイミングで記載しましょう。申請書を作成する段階では空欄にしておきます。

③古物営業を営む営業所のある都道府県を記載します。

④申請者の氏名・住所を記載します。

「住民票」通りの表記で記載しましょう。

⑤濁点・半濁点は1マス使用し、名字と名前の間も1マス空けます。

⑥「個人」を選択します。

⑦申請者の生年月日を記載します。

⑧申請者の自宅住所を記載します。「住民票」通りの表記で記載しましょう。

⑨古物営業のための固定電話がない場合は、携帯電話の番号を記載しましょう。

⑩行商については、「1.する」を選択しておくとよいでしょう。

古物市場での仕入れや、取引相手の居所に出向いて取引するなど、営業所(古物営業の拠点)以外の場所で、古物の取引を行うときに必要となります。

⑪メインで取扱う古物の区分を1つだけ選択します。

複数の区分の古物を取り扱う場合でも、メインで取扱う古物の区分のみを選択します。

その他:

名前の漢字に、住民票の表記が旧字などの異字体を使用している場合は、申請書の記載も異字体を使用しましょう。

【法人申請の場合】

法人で古物商許可申請を行う場合の、申請書1枚目の記載内容をみてみましょう。

【注意点】

➀“古物商”もしくは“古物市場主”の該当する方を〇(マル)で囲みます

②日付は、申請書提出時に受理してもらえることが確実になったタイミングで記載しましょう。申請書を作成する段階では空欄にしておきます。

③古物営業を営む営業所のある都道府県を記載します。

本社(本店)ではなく、古物営業を行う拠点となる場所がある都道府県です。

④申請者の名称・住所を記載します。「履歴事項全部証明書」通りの表記で記載しましょう。

記載する内容は、「本店所在地」、「商号」、「代表取締役」です。

⑤商号の記載は、「履歴事項全部証明書」通りの表記で記載しましょう。

フリガナに濁点・半濁点がある場合は、1マス使用します。

⑥該当する「法人の形態」を選択します。

合同会社などの場合は「その他法人」となります。

⑦本店所在地を記載します。「履歴事項全部証明書」通りの表記で記載しましょう。

⑧本社(本店)の電話番号を記載します。

新設法人で、まだ固定電話がない場合などは、代表者の携帯電話でも大丈夫です。

固定電話を設置した際には、管轄の警察署に電話番号を通知しましょう。

※電話番号の変更については、電話連絡で行えます。

⑨行商については、「1.する」を選択しておくとよいでしょう。

古物市場での仕入れや、取引相手の居所に出向いて取引するなど、営業所(古物営業の拠点)以外の場所で、古物の取引を行うときに必要となります。

⑩メインで取扱う古物の区分を1つだけ選択します。

複数の区分の古物を取り扱う場合でも、メインで取扱う古物の区分のみを選択します。

⑪「代表者等」の欄には、代表取締役についての内容を記載します。住所については、「住民票」通りの表記で記載しましょう。

⑫代表取締役個人の電話番号です。自宅電話もしくは携帯電話の番号を記載しましょう。

その他:

名前の漢字に、住民票の表記が旧字などの異字体を使用している場合は、申請書の記載も異字体を使用しましょう。

令和2年12月28日より、誓約書への押印は不要となりました。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

営業所の情報 別記様式第1号その2

「別記様式第1号その2」の記載です。

古物営業を行う拠点となる、営業所の情報を記載します。

【注意点】

➀「営業所あり」を選択します。

②営業所名を記載します。古物営業を営む店舗の名称となります。

個人申請の場合:特に営業所名を定めない場合は、申請者の個人名の記載でも構いません。

法人申請の場合:営業所の店舗名を定めない場合は、会社名を記載でも構いません。

③営業所の所在(住所)を記載します。

- 営業所が、申請者の住所、居所と同一の場合は、記載を省略することができます。

- 電話番号の記載は必要です。

- 賃貸借物件を使用する場合は、賃貸借契約書に記載されている住居表示を参考に記載するとよいでしょう。建物名称や部屋番号なども併せて記載しましょう。

④取り扱う古物の区分については、取り扱うすべての区分を選択します。

メインの取扱古物 + その他の取扱古物

⑤管理者本人の生年月日を記載します。

⑥管理者の住所は、「住民票」通りの表記を記載しましょう。

⑦管理者個人の電話番号を記載しましょう。自宅電話もしくは携帯電話を記載しましょう。

URLの届出 別記様式第1号その3

「別記様式第1号その3」の記載です。

インターネットを利用した古物営業を行う場合に、申請者が使用できる固有のURLを記載します。

【注意点】

➀インターネットを利用しない場合は、「2.用いない」を選択します。

インターネットを利用した古物営業を行う場合は「1.用いる」を選択しましょう。

プロバイダやサイト運営会社から「固有のURL」を割り当てられている場合に「1.用いる」を選択します。

②割り当てられているURL(アドレス)の全部を、1枠に1文字ずつ記載します。

判別しづらい文字については、下に「ふりがな」を記入するとよいでしょう。

例えば、以下のような文字をいいます。

| o(おー) | ⇔ | 0(ぜろ) |

| ―(はいふん) | ⇔ | _(あんだーばー) |

| l(える) | ⇔ | 1(いち) |

| q(きゅー) | ⇔ | 9(きゅう) |

| z(ぜっと) | ⇔ | 2(に) |

URLの届出は、警察が実際のホームページにアクセスして内容を確認します。URLは、はっきりと丁寧に記載しましょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

法人役員 別記様式第1号その1

「別記様式第1号その1」の記載です。

法人役員の情報を記載します。「別記様式第1号その1」は、法人名義の申請をする場合に提出する様式です。

【注意点】

➀役員が多数いる場合、「別記様式第1号その1」には3人分の記載欄しかないため、様式をコピーするなどし、役員全員分を記載しましょう。

法人の役員とは、株式会社の場合、取締役全員と監査役も含みます。合同会社の場合は、業務執行社員全員を記載し、社員が法人の場合には、職務執行者が該当します。

②代表取締役以外の役員全員は、「2.役員」を選択しましょう。

③名前の表記について、「住民票」の表記で、旧字体などの異字体を使用している場合は、申請書の記載も異字体を使用しましょう。

④それぞれの役員個人の生年月日を記載します。

⑤住所の記載は、「住民票」通りの表記を記載しましょう。

⑥それぞれの役員個人の電話番号を記載します。自宅電話もしくは携帯電話の番号を記載しましょう。

これで、申請書の作成は終了です。

いよいよ、申請書の仕上げに取り掛かります。

申請書一式を整えましょう

全ての必要書類が揃ったら、提出する書類の順番を整えましょう。警察署での書類チェックもスムーズに進みます。

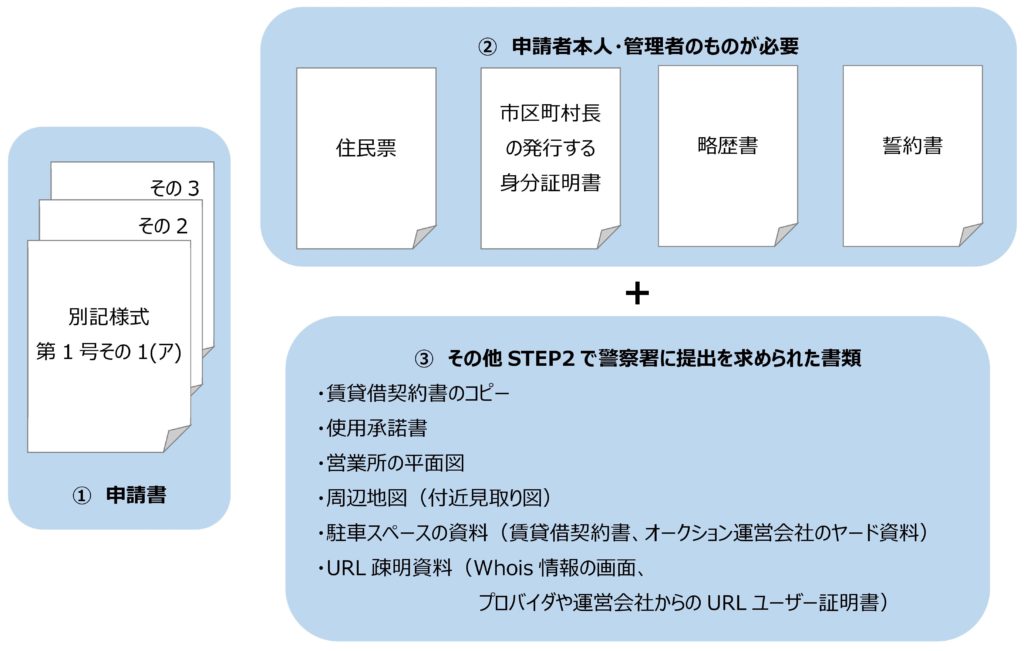

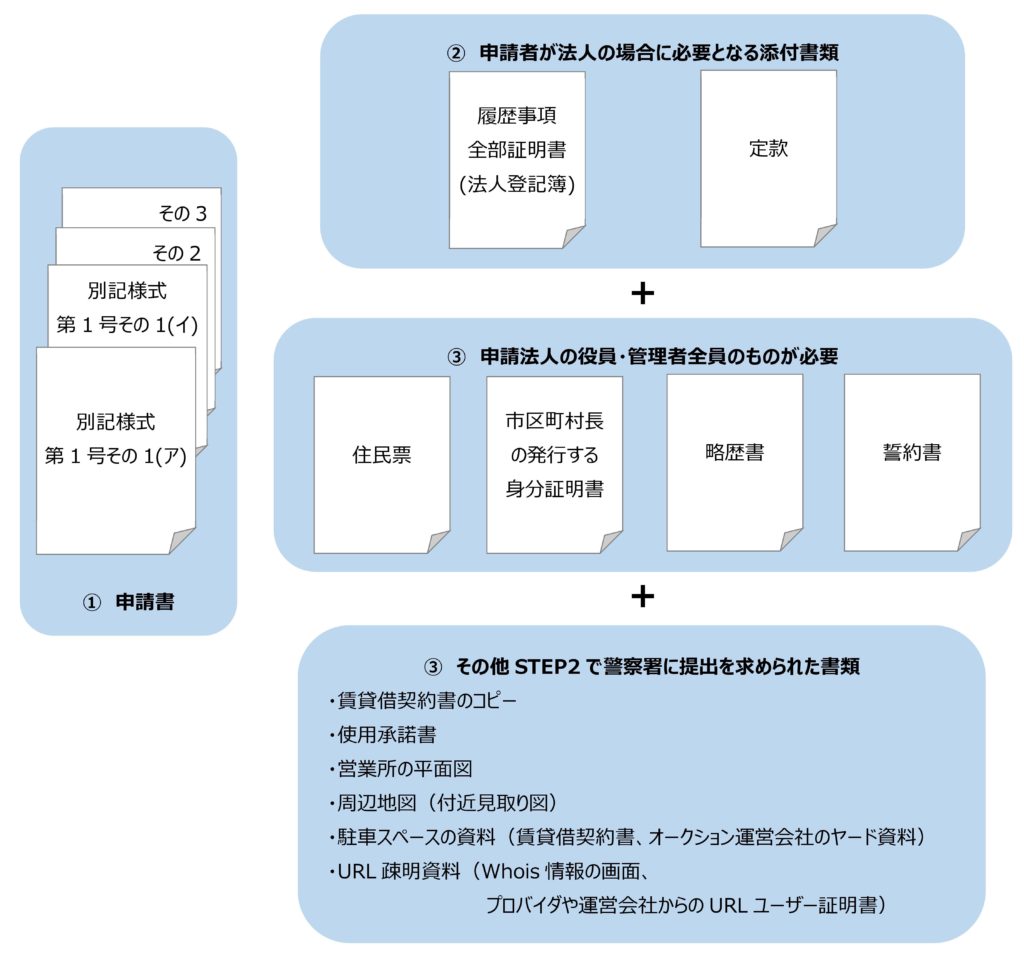

【個人申請の場合】

【法人申請の場合】

提出する申請書一式について、申請書から添付書類へと順番に並べます。上記の図を参考に、作成した申請書類一式を整えましょう。

最後に、「記載ミス」、「記載モレ」がないか、しっかり確認しましょう。

副本を作成しよう

都道府県公安委員会によって違いがありますが、提出する申請書類は正本(原本)・副本(コピー)の計2部です。副本の提出を省略してもらえる場合もありますので、事前に確認するとよいでしょう。

申請者の控えとして、さらにもう1部コピーしておくことをおすすめします。

警察の担当者が見やすいように、「履歴事項全部証明書」、「定款」、「賃貸借契約書」、「土地・建物登記簿」などは、書類ごとにホチキスで綴じましょう。

これで、古物商許可申請書一式の完成です。

| 《ワンポイント!》 担当者が見やすいよう整えることで、印象も良くなり書類チェックもスムーズに進みます。 |

STEP5 警察署に申請に行きましょう

古物商許可申請は、申請書を提出後、審査期間として40日程度かかります。

準備した添付書類は、作成日付が申請日から3か月以内のものでなければなりません。申請書一式が整ったら、なるべく早期に提出に向かいましょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

書類提出の予約を入れましょう。

担当者が不在の場合もありますので、事前に管轄警察署の「生活安全課 防犯係」に電話を入れ、古物商許可申請書類提出の予約を入れましょう。

「古物商許可申請の書類一式が整ったので、提出に伺いたいのですが」と伝えると、日程の調整をしてもらえます。申請書を受け付けてもらえるのは、平日の日中のみとなります。

質問があった場合の想定問答を考えておく

古物商許可申請は、申請書一式を警察署の古物担当者に直接提出します。

提出の際には、「仕入の手段」や「営業所について」など、古物担当者からいくつかの質問を受ける場合があります。事前に、想定問答を準備しておくと、スムーズな受け答えが可能でしょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

申請時に持っていくもの

古物商許可申請の際に、不足があった場合は、再度警察署に出直さなければならなくなることもあります。事前に、しっかりと確認しましょう。

では、申請時に持っていく「物」をみてみたいと思います。

1.古物商許可申請書類(正本・副本)

2.申請手数料 19,000円※1

3.身分証※2

4.印鑑※3

5.委任状※4

※1 都道府県公安委員会によって、「県の証紙」を購入する場合などがあります。

東京都の場合は、会計窓口にて現金による支払です。

さらに、都道府県公安委員会によっては、「古物商許可申請手数料納付書」といった書類が必要になることもあります。しっかりと事前に確認をしましょう。

※2 本人確認書類です(免許証、保険証など)。

法人申請の場合は、社員証なども持参するとよいでしょう。

※3 万が一、申請書に記載ミス等があった場合や、担当者から訂正を求められた場合に、訂正印で対応できます。

法人申請の場合、可能であれば「法人代表者印」も持参するとよいでしょう。

※4 申請者本人以外、あるいは、法人代表者以外が申請に行く場合に必要です。

申請書1枚目の日付記載のタイミング

担当者の書類チェックが終わり、申請書を受理してもらえる際に、申請書1枚目の「日付」を記入しましょう。

手数料を納付しましょう

申請書が受理される際に、申請手数料の19,000円を納付します。

事前に19,000円分の県証紙を購入する場合や、受理後に現金を会計窓口で支払う場合もあります。都道府県公安委員会ごとの支払方法に従いましょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

審査期間40日

申請書が受理されると、「その翌日から起算して、土日を除く40日」が警察の標準処理期間となります。審査期間中に、営業所にポストや表札の設置が可能かを確認に来ることもあります。提示していない場合は対応しておくとよいでしょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

古物商許可証の交付

警察での審査が終了し、許可証の交付準備が整うと、警察署から電話連絡があります。

日程を調整し、管轄警察署の生活安全課防犯係に向かいましょう。

「古物商許可証」の交付を受けることができます。

交付の際に持っていくもの

古物商許可証の交付の際に、持参するものがあります。

1.法人代表者印※1

2.認印※2

3.身分証※3

4.筆記用具※4

5.委任状※5

※1 法人の代表者が交付に行く場合に必要です。

※2 交付に行く人の認印を持参するとよいでしょう。

※3 身分確認のため、免許証、保険証などを持参しましょう。

※4 交付の際に、古物営業について、警察担当者より説明があります。

※5 法人の代表者以外の人が交付に行く場合に必要です。

まとめ

以上が、「古物商許可申請」の一連の流れとなります。

「古物商許可申請」は、自分で出来る申請です。

ぜひ、当サイトを参考にして頂き、チャレンジしてみて下さい。

古物商許可を取得後は、法令順守で古物営業を行いましょう。

アクセス行政書士法人では、古物商許可に関するご相談を承っております。

新規取得申請から変更届・書換申請まで、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

初回相談無料・全国対応いたします。